最後の1年を戦い抜いた陸軍主力戦闘機

その名は「疾風」

|

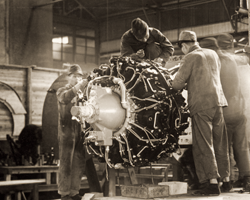

■ 期待の高性能発動機 ハ45(誉) 日米開戦間近の昭和16年秋、中島飛行機が海軍と共同開発を進めていた空冷星形発動機 一五試ル号 は地上運転試験で離昇2000馬力を達成します。「栄」とほぼ同等外径(+3cm)のまま出力は倍増。世界水準を凌駕したこの画期的発動機は昭和17年9月「ハ45」(海軍呼称:誉)として陸海軍に採用され、当時計画されていた多くの新鋭機に搭載が期待されました。海軍では陸爆「銀河」を皮切りに「紫電」「紫電改」「流星」「彩雲」「烈風」等に採用され、陸軍は次期主力戦闘機「キ84」(後の疾風)への搭載を決定。まさに大東亜戦争の命運を握る発動機と言っても過言ではありませんでした。 | |||

▲ ハ45(誉)の取り付け作業 |

ハ45 (誉) は 零戦、隼で実績を重ねつつあった1000馬力級「栄」の超強化版として設計されました。その基本構想は「栄」の複列14気筒を複列18気筒に増やすことで外径を大きく変えることなく出力を1800馬力程度まで増大させるとともに ブースト圧(混合気圧力)と回転数を限界まで上げ、さらに水・メタノール噴射の燃焼効率向上効果によって3000回転・2000馬力を実現しようというもので、海軍から確約されていた高オクタン価燃料・良質潤滑油での運用が大前提となっていました。 すなわち「ハ45」とは、限界に近い負荷(高圧・高温)の中で高性能を発揮する究極のチューンアップ型発動機であり、よく言えば精緻を極めた工芸品、悪く言えば余裕(遊び)のほとんどない精密機械であったといえましょう。 |

|

ところが開戦直前、100オクタン価燃料供給不可(89~91オクタン価で完成すべし)との海軍通達が下り、さらに各試作機の飛行試験段階では コネクティングロッド大端部ケルメット軸受の急焼損、混合気分配不均等による異常燃焼、冷却フィンの能力不足などなど、地上試験では見られなかった重大トラブルが大量発生します。官民を挙げた改良努力の末、量産型(ハ45、誉21型)になんとか目途がついたのは昭和18年9月でした。しかし、金属制限による部品品質低下に加え、製造現場では量産を急ぐあまり粗製代用部品が横行、さらに熟練工不足による組立不良も重なって、完成した発動機の性能は総じて規定値を下回り、しかも大きなバラつきが現れることとなります。この弊害をもろに受けたのは大量の首なし機を発生させた海軍の局地戦闘機「紫電」で、第一航空艦隊の新戦力としてマリアナに派遣する計画は叶わず、さらに比島決戦への派遣も戦闘401のみに止まりました。 混合気分配不均等による異常燃焼の発生は小型複列18気筒発動機「ハ45」が抱える構造的問題でもあったため、ついに終戦まで有効な解決策を見出すことは出来ず、「紫電」「紫電改」「疾風」など全ての「ハ45」搭載機にはブースト圧・回転数を抑えるよう運転制限が課せられていました。 |

|

■ レイテ決戦に間に合ったキ84「疾風」 中島飛行機に2000馬力発動機「ハ45」搭載の重戦闘機 「キ84」の試作内示が下ったのは対米開戦直後の昭和16年12月末で、最高速度680km、高度5000mまでの上昇時間4分30秒の高性能が求められました。大馬力発動機に対応するプロペラにはピッチ変更角度の大きいラチエ式電動「ペ32」が採用され、試作1号機は昭和18年3月に完成。発動機には完成の見通しが立っていなかった「ハ45」(誉)に代わり比較的問題の少ない初期型エンジン「ハ45特」(1800馬力)が搭載されましたが、これは陸軍の方針に沿うもので、試作機量産と審査を同時並行することで実戦配備を早める狙いがありました。18年夏には審査主任・岩橋少佐が試作機で時速624kmを記録。目標の680kmには遠く及ばなかったものの、1800馬力「ハ45特」での測定値は問題視されませんでした。※ 時速624kmは四式戦のカタログ値として今も残っています。

多発する発動機トラブルや電気式プロペラガバナー(プロペラピッチ変節機構)作動不良によるプロペラハンチング(エンジン回転数が勝手に上下動する現象)発生などに苦しみながらも増加試作機による審査・改良は続き、翌昭和19年4月、「キ84」は四式戦闘機として制式採用されます。その後ようやく量産体制に入った2000馬力「ハ45」搭載機を受領しながら急ピッチで部隊編成が進められ、6月までに新編・改変合わせて8個の疾風戦隊が誕生、夏には審査主任・岩橋少佐を長とする最初の疾風部隊 飛行第22戦隊が中支に派遣されて活躍しますが、戦隊長を失う痛手を負いました。 そして10月17日、米軍によるスルアン島攻撃を機に「捷一号」第一次下令が発動されると、配備間もない疾風戦隊は次々と決戦場フィリピンへと進出していったのです。※ その頃マニラでは、台湾沖航空戦の虚報に惑わされた南方軍・大本営によって既定のルソン島決戦構想が覆され、急遽レイテ島を決戦場とする方針が決定されていました。 |

|

■ フィリピンでの苦闘、壊滅 10月20日レイテ島に上陸を開始した米軍は空母艦載機の支援のもとに着々と橋頭堡を築きつつあり、ルソン島に到着した各疾風部隊は直ちにネグロス島への進出命令を受けますが、栗田艦隊のレイテ湾突入予定日前日(10月24日)に決行された レイテ航空総攻撃 にはほとんどが間に合いませんでした。この時、ネグロス島には戦闘機(隼、飛燕)、襲撃機など200機以上が集結していましたが、稼働率は極端に低く、大規模な航空攻撃を行える状況ではなかったのです。 |

|

【左】 フィリピン決戦 要図 ネグロス島に進出した陸軍戦闘機部隊はバゴロドに根拠地を置き、タリサイ、シライ、サラビア、マナプラ、ファブリカなど同島北部に造成された飛行場群に機種別に分散配備されましたが、通信機器の不備、爆撃の激化などにより基地間の相互連絡もままならない状態だったと云います。

フィリピン航空戦に投入された疾風戦隊は

■ 第16飛行団: 急速に消耗した飛行第1戦隊、11戦隊は戦力回復のため本土帰還の後、12月に再進出しています。 |

|

緒戦に出遅れた疾風部隊は暫時ネグロス島へ集結、10月末までに6個戦隊が揃いますが、その間、急速に整備されたタクロバン、ドラッグなどのレイテ島飛行場には米陸軍のP-38、B-24が続々と進出し、ネグロス島基地群への爆撃も激化し始めます。整備器具・部品不足による稼働率低下や急造滑走路での運用に苦しみながらも、疾風部隊はレイテ島地上軍支援、数次に渡るオルモック湾への陸兵輸送船団護衛、敵飛行場攻撃などに連日出撃して粘り強く戦い、11月中旬頃までは数に勝る米陸軍航空隊を相手に一進一退の制空権争いを展開します。しかし必死の奮戦も空しく敵航空兵力は増加の一途を辿り、さらに神出鬼没の空母艦載機群の跳梁に加え海兵隊戦闘機部隊も進出するに至り、彼我の戦力差は開く一方となりました。 |

▲ 米軍機が空撮した「疾風」 |

|

そして12月15日、米軍のミンドロ島上陸によってルソン島の制空権は完全に失われ、クラーク基地やマニラ周辺の飛行場は連日敵機の猛攻に晒されるようになります。翌昭和20年1月9日の米軍リンガエン湾上陸時、比島陸軍「第4航空軍」の可動機はわずか30機という惨状で、陸軍戦闘機を統括する第30戦闘飛行集団は残された疾風で特攻隊「精華隊」を編成してリンガエン湾の米艦艇に最後の突撃を敢行、残存操縦者・整備員は台湾への脱出のためルソン島北部へ移動を開始します。一方、取り残された航空基地要員の多くはクラーク基地防衛「建武兵団」などに編入され、過酷な地上戦へと突入していきました。 |

|

陸軍は少数機出撃を繰り返して敗北したニューギニアでの戦訓を取り入れ、レイテ航空戦に当たっては、200機以上の「疾風」をネグロス島の複数基地に分散配備して集中運用する構想を立てていました。速度・上昇力に優れ、防弾性も高かった「疾風」はP-38、F6Fとも互角に戦える機体でしたし、燃料も蘭印からの92オクタン価が充てられていたようです。しかし結果は、大編隊による出撃は一度も実現できずに終焉を迎えることとなりました。なぜなのか? ネグロス島進出前に台湾沖航空戦やルソン島での空戦によってすでに幾つかの戦隊が戦力ダウンしていたこと、荒れた滑走路での無理な運用、整備の難しい「ハ45」発動機と電動式プロペラ、輸送船海没による整備器具・部品の欠乏、操縦者・整備員の疲弊、風土病の蔓延、などなど様々な要因が重なったわけですが、最大の敗因は操縦者の経験・練度不足にあったのだと思います。前線配備を急ぐあまり、飛行時間100時間レベルの未熟な操縦者を大量に送り込まざるを得なかった事情は、日本陸海軍航空隊の窮状を体現していたのではないでしょうか。

航空攻撃のほとんどが特攻となった沖縄戦では、100機を超える「疾風」が台湾、南九州から出撃、南の空に散っていきました。フィリピン、沖縄に大量投入され、大東戦争最後の1年を戦い抜いた「疾風」の生産数は零戦、隼に次ぐ約3500機。「疾風」が陸軍の主力戦闘機であったことを如実に示しているといえましょう。 |

■ 戦後の米軍評価は「日本最高の傑作戦闘機」

|

終戦翌年の春、ペンシルベニア州の空に飛行第11戦隊の「疾風」が舞い上がりました。ルソン島クラーク基地に放置されていた機体を米軍が修復、テスト飛行が行われたのです。140オクタン価ガソリン、良質潤滑油を積み、米国製点火プラグを装備して飛んだ「疾風」は最高時速 689km (高度6000m)を計測、操縦性でもP-51、P-47に勝ると高く評価されました。昭和48年に里帰りを果たした同機は当時日本オーナーパイロット協会会長であった後閑氏に譲渡され、華麗なフライトを披露して航空ファンを喜ばせました。現在は 知覧特攻平和会館 で静かに翼を休めています。

【右画像】 知覧で展示されている「疾風」。ハ45発動機が確認できる! |

|

■ デザインコンセプト ■

|

大きな期待を背負ってフィリピン、沖縄に大量投入された四式戦闘機「疾風」は、名実ともに戦争末期における陸軍の主力戦闘機でした。にもかかわらず戦後の知名度はなぜか低く、約500機しか生産されなかった同エンジン搭載機・紫電21型(紫電改)の話題性に遠く及ばない現状には少し不憫ささえ感じてしまいます。

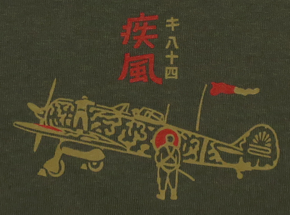

【前面デザイン】 ・・・ 最初の疾風戦隊「飛行第22戦隊」 |

|

| |

|

| |

|

|

| 四式戦「疾風」を最も早く装備した部隊として知られる 飛行第22戦隊機 を想像で描きました。昭和19年8月下旬の中国進出直前を想定、機体脇に立つ 刀を持った操縦者は初代戦隊長・岩橋譲三少佐をイメージしています。同時期、全機が戦隊マーク(菊水)を塗装していたかはよく分かりませんが、やはり22戦隊といえば菊水マークが有名ですので、あえて描かせていただきました。また中国進出に当たり、両翼下に落下タンクが装備されていたかどうかも不明です。機体迷彩は『 歴史群像 太平洋戦史シリーズ Vol.46 四式戦闘機疾風 』101頁掲載の塗装図などを参考にいたしました。 |

|

| |

|

|

【 疾風部隊の魁、飛行第22戦隊 】

|

四式戦「疾風」最初の実戦部隊「飛行第22戦隊」は「キ84」が制式採用となる1ヵ月前の昭和19年3月、福生にて編成を完了しました。(3個中隊、常用42機)戦隊長には「キ84」を熟知した審査主任・岩橋譲三少佐が抜擢され、同じく「キ84」への改変を開始していた歴戦の11戦隊、1戦隊とともに 来るべき「捷」号作戦の主力制空部隊として大いに期待されます。5月中旬、比島進出が下令されますが、支那派遣軍の強力な派遣要請により進出先は中支に変更されます。8月下旬、22戦隊(約40機)は中支に進出、約1か月間に渡り大陸打通作戦に投入されましたが、撃墜破40機を報告する一方、岩橋戦隊長を含む戦死6名、機体自爆・大破12機という予想外の損害を出してしまいます。 内地にて戦力回復の後、10月下旬、22戦隊は“本来の決戦地”フィリピンへ移動。10月29日以降、約20機がネグロス島マナプラ基地に進出しました。レイテ上空制空、基地防空などに連日出撃するも、操縦者、機材は急激に消耗、1か月後の11月末には殆どの機体を失い壊滅状態となります。12月上旬、再建のため内地帰還を命じられますが、台湾経由の後退も輸送機事故で坂川戦隊長を失うなど苦難は続き、本土へ帰り着いたのは翌昭和20年1月中旬でした。内地での戦力回復はままならず、昭和20年3月、訓練のため朝鮮へ移動。周辺海域の哨戒、船団掩護などに従事して終戦を迎えます。 |

▲ 菊水マークを描いた22戦隊の「キ84」 飛行第22戦隊の部隊標識として名高い「菊水」ですが、その由来は 同戦隊の本拠地・中津飛行場近くを流れる中津川、相模川の水の流れに菊花を組み合わせたものだと云われています。左に立つのはノモンハン事変以来の熟練操縦者、舟橋四郎中尉。 |

|

飛行第200戦隊の記録によれば、同戦隊指揮下で戦った「疾風」の交戦相手はP-38が圧倒的に多く、全空戦のほぼ2/3を占めたとのことです。この事実は、レイテ島上空の制空権争いが 疾風 vs P-38 の図式で戦われていたことを如実に示しているといえましょう。ちなみに200戦隊では、P-38に対しては低高度での格闘戦に引きずり込む戦略をとっていたそうです。ということで、戦闘記録に基づく構図ではありませんが、レイテ島上空における P-38との空中戦を想像で描いております。疾風のモチーフには最も早くフィリピンに進出し、初期航空戦において善戦敢闘した飛行第51戦隊を選びました。高度は対P-38には絶好の約3600m、眼下にはレイテの要衝、マッカーサー司令部があったタクロバンを描いています。 |

|

|

【 力戦奮闘!飛行第51戦隊 】

|

昭和19年4月 下関・小月飛行場で編成された疾風部隊・飛行第51戦隊は、大阪で編成された52戦隊とともに第16飛行団を構成し、比島決戦の制空部隊として期待されました。比島への進出は疾風戦隊の中で最も早く、昭和19年10月上旬に主力がルソン島デルカルメン飛行場に到着。台湾沖航空戦にはルソン島から参加、10月中旬には米艦載機群の邀撃に活躍しますが消耗も激しく、レイテ航空総攻撃(10月24日)の時点で可動機は7機のみでした。それでも10月24日、52戦隊とともに全力でネグロス島へ進出。その後 レイテ攻撃、爆撃機掩護、船団護衛、艦船攻撃に連日出撃を繰り返し、1日4回出撃するなど 51戦隊の疲労は限界を超えていましたが戦果は大きく、10月26日夕には52戦隊とともにタクロバン飛行場を奇襲して敵機多数を地上撃破、11月3日にはサラビア基地邀撃戦において常深不二夫曹長がP-38撃墜2機を記録、さらに「タ弾」攻撃によるB-24撃墜も多数報告されました。しかし衆寡敵せず、11月6日には可動機4機となり、52戦隊とともにルソン島へ後退しますが、輸送機が撃墜されて中島凡夫戦隊長ほか操縦者5名を喪失。11月末、戦力回復のため内地へ帰還、新戦隊長・池田忠雄大尉を迎えて再建に入りますが、フィリピン再進出は中止となります。その後は本土防空に従事し、特攻掩護のため九州進出の準備中に終戦を迎えました。 |

▲ 乗機の前に立つ |

|

【 主要参考文献 】 |

| ●「悲劇の発動機 誉」(前間孝則、草思社文庫) ●「陸軍戦闘機隊の攻防」(黒江保彦ほか、光人社NF文庫) ●「決戦機 疾風 航空技術の戦い」(碇義朗、河出書房) ●「陸軍航空全史」(木俣滋郎、光人社NF文庫) ●「決戦の蒼空へ」(渡辺洋二、文春文庫) ● 歴史群像 太平洋戦史シリーズ 46「四式戦闘機 疾風」(学研) ● 世界の傑作機「陸軍4式戦闘機 疾風」(文林堂) ●「決戦戦闘機 疾風」(丸編集部、潮書房光人社) ● 航空情報別冊「日本陸軍戦闘機隊 付・エース列伝」(酣燈社) ● 丸メカニック「全特集 四式戦闘機 疾風」(潮書房) ● 「太平洋戦争航空史話(上)」(秦 郁彦、中公文庫) ● 別冊歴史読本「海軍航空隊とカミカゼ」(新人物往来社) ● 「日本軍用機 写真総集」(丸編集部) ●保存版・軍用機メカシリーズ「疾風/九七重爆/二式大艇」(光人社) ● 丸 別冊「決戦戦闘機 疾風」(潮書房) ● 「ヒコーキの心」(佐貫亦男、光人社NF文庫) ● 第二次世界大戦ブックス64「疾風 日本陸軍の最強戦闘機」(サンケイ新聞社出版局) |

|

オープンエンド糸のざっくりした風合いのヘビーウェイトTシャツ、リブはダブルステッチ ■ 素材 : 綿100% 、6.2オンス 16/_天竺 (オープンエンド)■ カラー : アーミーグリーン、デニム ■ 印刷手法 : 前面・背面とも シルクスクリーン印刷 |